IPADmini、ディズニーチケットなど豪華景品が当たる!

本牧リボンファンストリート商店会

2015年12月7日月曜日

2015年11月19日木曜日

暴行事案の発生について:伊勢佐木警察署

危険を感じたら、大声で助けを求めましょう。!!

[タイトル] 暴行事案の発生について

[警察署] 伊勢佐木警察署

[日付] 平成27年11月18日 午後2時45分ころ

[場所] 横浜市中区長者町

[本文] 帰宅途中の男子生徒が、男に「俺の車を傷つけただろう」と声をかけられ、腕をつかまれる事案が発生しました。

犯人は、年齢30歳位、身長165センチ位、体格中肉、黒色上着の男です。

2015年10月10日土曜日

KIDS お仕事体験!!

大鳥主学校、北方小学校の生徒さんがお仕事体験します。

商店街と子供たちをテーマに本牧通りの三商店会で、キッズ ショッピングストリートが開催される!

近隣の子供たち(小学生)に商店街でのお仕事体験を通して、お店の主人のひととなりや取扱商品を知って、愛着を持ってもらうとともに、地域と商店街が絆を深めることにより、商店街の魅力を発信するために本郷町商栄会、本牧リボンファンストリート商店会、本牧一丁目東商友会が中区役所と協働で、「小学生の商店街お仕事体験を」下記のとおり実施いたします。

大鳥小学校

10月14日(水)、15日(木)、16日(金)

各 10時から11時30分

北方小学校

10月20日(火)、22日(木)、23日(金)

各 10時から11時30分

協力店舗

本郷町商栄会

・喜月堂本店

・都 屋

・やまざき 玩具店

・ばろん本牧館

・肉のたかはし

・魚 秀

・みどりや

本牧リボンファンストリート商店会

・Weショップ ほんもく

・安田屋呉服店

・グリーンスポット

・コスメ つちや

・おおの屋

・小林薬局

本牧一丁目東商友会

・おそばや よし川

中区商店街魅力アップ事業

横浜市中区役所

地域振興課

045-224-8130

商店街と子供たちをテーマに本牧通りの三商店会で、キッズ ショッピングストリートが開催される!

近隣の子供たち(小学生)に商店街でのお仕事体験を通して、お店の主人のひととなりや取扱商品を知って、愛着を持ってもらうとともに、地域と商店街が絆を深めることにより、商店街の魅力を発信するために本郷町商栄会、本牧リボンファンストリート商店会、本牧一丁目東商友会が中区役所と協働で、「小学生の商店街お仕事体験を」下記のとおり実施いたします。

大鳥小学校

10月14日(水)、15日(木)、16日(金)

各 10時から11時30分

北方小学校

10月20日(火)、22日(木)、23日(金)

各 10時から11時30分

協力店舗

本郷町商栄会

・喜月堂本店

・都 屋

・やまざき 玩具店

・ばろん本牧館

・肉のたかはし

・魚 秀

・みどりや

本牧リボンファンストリート商店会

・Weショップ ほんもく

・安田屋呉服店

・グリーンスポット

・コスメ つちや

・おおの屋

・小林薬局

本牧一丁目東商友会

・おそばや よし川

中区商店街魅力アップ事業

横浜市中区役所

地域振興課

045-224-8130

2015年9月4日金曜日

2015年8月5日水曜日

2015年7月22日水曜日

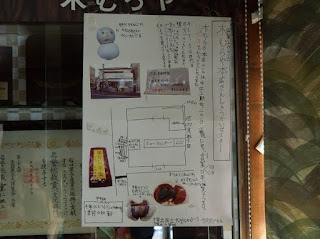

第11回商店街うんちくツアー 「山田硝子店」

「木むらや」を出た一行が次に向かったのは「山田硝子店」。

狭いお店なので中には入れません。

なので外の駐車場でお店の歴史などをお聞きしました。

かつては本牧通りで荒物屋・ガラス屋としてお店を開いていそうです。

現在はリフォームや店舗のコンサルタントなどを手掛けています。

かつてお店があった場所。

現在はマンションに建て替えています。

ここも狭い場所なので、詳しくは交流会でお話しを聴くことにして、上台集会所へ戻りました。

posted by よんなん

狭いお店なので中には入れません。

なので外の駐車場でお店の歴史などをお聞きしました。

かつては本牧通りで荒物屋・ガラス屋としてお店を開いていそうです。

現在はリフォームや店舗のコンサルタントなどを手掛けています。

かつてお店があった場所。

現在はマンションに建て替えています。

ここも狭い場所なので、詳しくは交流会でお話しを聴くことにして、上台集会所へ戻りました。

posted by よんなん

第11回商店街うんちくツアー 和菓子の「木むらや」

リサイクルショップ「WE ほんもく」を出た一行が次に向かったのは和菓子の「木むらや」です。

このお店は1880年、明治13年に創業しています。

私が4代目ですが家督を息子に譲り、現在は5代目としてやっております。

皆さん、今日は商店街うんちくツアーの参加者としてここにお出でになったわけですが、このお店があるということはご存知でしたか?

「知りませんでした…」

「知ってるよ~」

この先は北方小学校や双葉学園などがあり、時間帯によっては人が通るのですが、元町やなんかと違ってなかなか一般の方の人通りって、ないんですよね。

そんな辺鄙なところで100年以上もやってきているということは、それなりに特徴があるわけです。

この先にはキリンビールの発祥の地があるのですが、昔は工場があったのですね。

その頃は工場を中心にしてかなり人口が多かったようです。

社員の他にも、今でいうパートの人などが通っていました。

その人たちは樽やビンを洗っていた、まあリユースの仕事でしょうね。

そういう風だったから、この辺には今で言うアパートかな、長屋がたくさん建っていたわけです。

キリンビールの工場の他に、妙香寺や北方皇太神宮、そしてたくさんの学校が周りにあったので、そこから結構仕事をいただいてきました。

大正12年の関東大震災のあとキリンビールが生麦に移転してしまい、それから、この周辺はだいぶ様変わりしてしまいました。

うちのお菓子は、そこに掲げてあるようにいろいろ賞状を貰っていまして、たとえば「どら焼」、「磯最中」、「こがね餅」など、お寺さんのお茶菓子に結構使っていただいております。

ここにある団子とか大福なんかは、最初に来たグループの方々が買っていってしまったので残り少ないですが、この団子、大福は二日も三日も柔らかくないのです。

「朝生」といって、その日に作ったものをその日に食べる。

うちは売店なんかないし、裏で作ったものを表で売っており、長持ちさせるようにはなっていないのです。

昔から和菓子というのはいろいろなものを混ぜたりしないものなのです。

そのほうが本来の味がするし香りもいいし、シコシコ感も違ってくるのです。

お客さんの中に、冷蔵庫の中にいれて固くなるから「お宅のは本物だ」なんて言う方がいらっしゃる。

冷蔵庫に入れて保存しちゃダメなんです。

工場で造ったものを売っているスーパーやコンビニの和菓子は、その日のうちに売り切れないから何日かもたせるために、柔軟剤や砂糖などを添加しているのです。

そうすると生地の塩梅が変わってくるのです。

「子どもに食べさせるには、やはりこういうのがいいね」といわれると嬉しいですね。

そういうお客さんに支えられてやってきています。

(ここでお客さんが和菓子を買いに入ってくる)

「醤油の団子3本と葛桜ね」

ここらあたりでは、うちが一番古いんです。もう135年になりますからね。

生まれたときから亡くなったあとまで、人間の一生は和菓子とずっと関わりがあるのです。

子どもができたときの着帯祝いから始まって、出産祝い、お宮参り、初節句・・・そして亡くなった時の仏事、法事ですよね。

赤ちゃんが生まれて三日目に母親がぼた餅を食べるとおっぱいの出が良くなるよとか、最近は若い人たちがそういうことを分からなくなってしまって…

昔はそういうことをお婆さんとかお母さんが教えていたんですよね。

今ではそういう風習を親から伝えられなくなってしまったので、

和菓子を扱うお店で若いお客さんに教えていかなければいけないんでしょうけどね。

でも、今のお婆さんたちは自分の子どもに伝えられなかったけど、孫が生まれてそこで教えるようになってきたということもあります。

1升餅ってありますよね。

子どもが1歳になったときに背負って歩かせ、一生(一升)、食べ物に困らないようにとか、一生(一升)、健やかに過ごせるようにと願ってお祝いをするのです。

今日も一軒、その予約が入りました。

2キロもあるんですよ。これを1歳の子が背負って歩かなきゃいけないんです。

(ここで参加者の一人がかりんとう饅頭を買おうとして…)

あっ、余計な話かもしれませんが、今日このあとの交流会でそれが出ますよ。

違うのにした方がよいかと…

最近、横浜国大付属小学校の生徒さんたちが来て、「木むらや」を紹介するポスターを作ってそこに貼っていってくれたんです。

その後、先輩がたまたま買いに来て、「あれ~、後輩たちが作ったんだぁ」なんてね。

昔は和菓子屋はたくさんあったんですけどね、今じゃ、本牧周辺では2,3軒しかないでしょ。

だからといって和菓子を買いに来るお客さんが増えることは無いんですよ。

「麦田に木むらやという店がありましたけど…」

「あれは支店です。うちが本店で」

「やめちゃいましたよねぇ」

「呉服屋さんと和菓子屋さんがある商店街は格が高いといいます」

「肉屋さん、八百屋さん、魚屋さん…と、みんな揃っていますよ」

「そういう生鮮三品を扱う店がある商店街は一般的で、呉服屋と和菓子屋があると、ワンランク上の商店街となるわけです」

そろそろ時間ですので次に向かいましょう。

このお店は1880年、明治13年に創業しています。

私が4代目ですが家督を息子に譲り、現在は5代目としてやっております。

皆さん、今日は商店街うんちくツアーの参加者としてここにお出でになったわけですが、このお店があるということはご存知でしたか?

「知りませんでした…」

「知ってるよ~」

この先は北方小学校や双葉学園などがあり、時間帯によっては人が通るのですが、元町やなんかと違ってなかなか一般の方の人通りって、ないんですよね。

そんな辺鄙なところで100年以上もやってきているということは、それなりに特徴があるわけです。

この先にはキリンビールの発祥の地があるのですが、昔は工場があったのですね。

その頃は工場を中心にしてかなり人口が多かったようです。

社員の他にも、今でいうパートの人などが通っていました。

その人たちは樽やビンを洗っていた、まあリユースの仕事でしょうね。

そういう風だったから、この辺には今で言うアパートかな、長屋がたくさん建っていたわけです。

キリンビールの工場の他に、妙香寺や北方皇太神宮、そしてたくさんの学校が周りにあったので、そこから結構仕事をいただいてきました。

大正12年の関東大震災のあとキリンビールが生麦に移転してしまい、それから、この周辺はだいぶ様変わりしてしまいました。

うちのお菓子は、そこに掲げてあるようにいろいろ賞状を貰っていまして、たとえば「どら焼」、「磯最中」、「こがね餅」など、お寺さんのお茶菓子に結構使っていただいております。

ここにある団子とか大福なんかは、最初に来たグループの方々が買っていってしまったので残り少ないですが、この団子、大福は二日も三日も柔らかくないのです。

「朝生」といって、その日に作ったものをその日に食べる。

うちは売店なんかないし、裏で作ったものを表で売っており、長持ちさせるようにはなっていないのです。

昔から和菓子というのはいろいろなものを混ぜたりしないものなのです。

そのほうが本来の味がするし香りもいいし、シコシコ感も違ってくるのです。

お客さんの中に、冷蔵庫の中にいれて固くなるから「お宅のは本物だ」なんて言う方がいらっしゃる。

冷蔵庫に入れて保存しちゃダメなんです。

工場で造ったものを売っているスーパーやコンビニの和菓子は、その日のうちに売り切れないから何日かもたせるために、柔軟剤や砂糖などを添加しているのです。

そうすると生地の塩梅が変わってくるのです。

「子どもに食べさせるには、やはりこういうのがいいね」といわれると嬉しいですね。

そういうお客さんに支えられてやってきています。

(ここでお客さんが和菓子を買いに入ってくる)

「醤油の団子3本と葛桜ね」

ここらあたりでは、うちが一番古いんです。もう135年になりますからね。

生まれたときから亡くなったあとまで、人間の一生は和菓子とずっと関わりがあるのです。

子どもができたときの着帯祝いから始まって、出産祝い、お宮参り、初節句・・・そして亡くなった時の仏事、法事ですよね。

赤ちゃんが生まれて三日目に母親がぼた餅を食べるとおっぱいの出が良くなるよとか、最近は若い人たちがそういうことを分からなくなってしまって…

昔はそういうことをお婆さんとかお母さんが教えていたんですよね。

今ではそういう風習を親から伝えられなくなってしまったので、

和菓子を扱うお店で若いお客さんに教えていかなければいけないんでしょうけどね。

でも、今のお婆さんたちは自分の子どもに伝えられなかったけど、孫が生まれてそこで教えるようになってきたということもあります。

1升餅ってありますよね。

子どもが1歳になったときに背負って歩かせ、一生(一升)、食べ物に困らないようにとか、一生(一升)、健やかに過ごせるようにと願ってお祝いをするのです。

今日も一軒、その予約が入りました。

2キロもあるんですよ。これを1歳の子が背負って歩かなきゃいけないんです。

(ここで参加者の一人がかりんとう饅頭を買おうとして…)

あっ、余計な話かもしれませんが、今日このあとの交流会でそれが出ますよ。

違うのにした方がよいかと…

最近、横浜国大付属小学校の生徒さんたちが来て、「木むらや」を紹介するポスターを作ってそこに貼っていってくれたんです。

その後、先輩がたまたま買いに来て、「あれ~、後輩たちが作ったんだぁ」なんてね。

昔は和菓子屋はたくさんあったんですけどね、今じゃ、本牧周辺では2,3軒しかないでしょ。

だからといって和菓子を買いに来るお客さんが増えることは無いんですよ。

「麦田に木むらやという店がありましたけど…」

「あれは支店です。うちが本店で」

「やめちゃいましたよねぇ」

「呉服屋さんと和菓子屋さんがある商店街は格が高いといいます」

「肉屋さん、八百屋さん、魚屋さん…と、みんな揃っていますよ」

「そういう生鮮三品を扱う店がある商店街は一般的で、呉服屋と和菓子屋があると、ワンランク上の商店街となるわけです」

そろそろ時間ですので次に向かいましょう。

次の「山田硝子店」に向かう途中、「上田屋」で本牧シュウマイを買う参加者。

posted by よんなん

2015年6月29日月曜日

第11回商店街うんちくツアー ~WEショップ ほんもく~

「泉湯」を出た一行が次に向かったのは、リサイクルの店「WEショップ ほんもく」。

代表の今関さんからWEショップの仕組みや活動の内容をお聞きしました。

WEショップというのは神奈川県内に53店舗ありまして、あとは東京に2店舗です。

全体で55店舗です。

いちばん最初の店は15年ほど前にできました。

私たちは3年目です。

先輩たちにいろいろ教えてもらいながら、なんとか赤字を出さずにやっています。

WEショップで販売している商品は、寄付というかたちでいただいております。

買い取りでもなく、お預かりして売ったら手数料をいただくというシステムでもありません。

おうちの中で眠っていて、もう全然使わない、でもまだ充分使えるというような品物を、こちらに持って来ていただくのです。

それらに値段を付けて販売し、売り上げから家賃や光熱費などの必要経費を差し引き、残った利益は国内外で平和活動や地域活動をしている小さな団体を支援していくために使っています。

チャリティーシップなのです。

これはフィリピンの山岳地帯の人たちが昔から栽培していた生姜で、彼らはこれを粉末にして砂糖を加え、病気予防のために飲んでいたんですね。

これを日本で売ることによって、村の自立を支援する活動団体があります。

本当に役立っているのかどうかを知るために、WEショップの人が山岳地帯まで見に行き確認してきました。

そして私たちはこれを仕入れて売ることによって、村の自立を支援しています。

こちらは着物のリメイクです。

シミがついちゃったりしてもう着ることはないけど、捨てるにはモッタイナイというような着物を、縫い物が好きなボランティアによってリメイクして売っています。

ゴミにせず別な形でよみがえらせているのです。

現在、このお店には非常勤スタッフが3人とボランティアさんが15人います。

みなさん、自分の住んでいる町にこういう店があったらいいな、という思いを集めて、ここでやらさせていただいています。

そちらにある物は、東日本大震災の復興支援品です。

福島のいわき市の食品や文房具を仕入れて販売し、年に2~3万円の支援をしています。

ちなみに昨年は、6万円ぐらい仕入れて販売しました。

そちらのブルーのスカートはカンボジアシルクでできています。

「カンボジアの少女たちの手に職を」という活動をしている団体(地球の木)があるのですが、そこで余ったシルク、これを捨てるのはもったいないということで、私たちがいただいてスカートを手作りして販売しています。

売り上げの一部をその団体に差し上げています。

いろいろなチラシも置いています。

福島の子どもたちは放射線があるからなかなか外で遊ぶことができません。

そこで神奈川に来ていただき、思いっきり外で遊んでもらおうという活動をしている団体のものです。

神奈川リフレッシュプログラムに対するサポートのお願いチラシです(上から2段目)。

それからネパール大地震の支援活動をしている団体のチラシです。

WEショップは物の販売だけではなく、お店に来られたお客さんに対し、こういうチラシを見ていただき、微力ですが情報を発信しています。

こういとこにも存在意義があり、支援を何年も継続していこうと思っています。

今関さんには交流会にも来ていただき、さらにお話を聞く予定で次のお店「山田硝子店」に向かいました。

リンク

WEショップ ←・・・こちらをクリック

地球の木 ←・・・こちらをクリック

フェアトレード ←・・・こちらをクリック

神奈川リフレッシュプログラム ←・・・こちらをクリック

posted bu よんなん

代表の今関さんからWEショップの仕組みや活動の内容をお聞きしました。

WEショップというのは神奈川県内に53店舗ありまして、あとは東京に2店舗です。

全体で55店舗です。

いちばん最初の店は15年ほど前にできました。

私たちは3年目です。

先輩たちにいろいろ教えてもらいながら、なんとか赤字を出さずにやっています。

WEショップで販売している商品は、寄付というかたちでいただいております。

買い取りでもなく、お預かりして売ったら手数料をいただくというシステムでもありません。

おうちの中で眠っていて、もう全然使わない、でもまだ充分使えるというような品物を、こちらに持って来ていただくのです。

それらに値段を付けて販売し、売り上げから家賃や光熱費などの必要経費を差し引き、残った利益は国内外で平和活動や地域活動をしている小さな団体を支援していくために使っています。

チャリティーシップなのです。

これはフィリピンの山岳地帯の人たちが昔から栽培していた生姜で、彼らはこれを粉末にして砂糖を加え、病気予防のために飲んでいたんですね。

これを日本で売ることによって、村の自立を支援する活動団体があります。

本当に役立っているのかどうかを知るために、WEショップの人が山岳地帯まで見に行き確認してきました。

そして私たちはこれを仕入れて売ることによって、村の自立を支援しています。

こちらは着物のリメイクです。

シミがついちゃったりしてもう着ることはないけど、捨てるにはモッタイナイというような着物を、縫い物が好きなボランティアによってリメイクして売っています。

ゴミにせず別な形でよみがえらせているのです。

現在、このお店には非常勤スタッフが3人とボランティアさんが15人います。

みなさん、自分の住んでいる町にこういう店があったらいいな、という思いを集めて、ここでやらさせていただいています。

そちらにある物は、東日本大震災の復興支援品です。

福島のいわき市の食品や文房具を仕入れて販売し、年に2~3万円の支援をしています。

ちなみに昨年は、6万円ぐらい仕入れて販売しました。

そちらのブルーのスカートはカンボジアシルクでできています。

「カンボジアの少女たちの手に職を」という活動をしている団体(地球の木)があるのですが、そこで余ったシルク、これを捨てるのはもったいないということで、私たちがいただいてスカートを手作りして販売しています。

売り上げの一部をその団体に差し上げています。

いろいろなチラシも置いています。

福島の子どもたちは放射線があるからなかなか外で遊ぶことができません。

そこで神奈川に来ていただき、思いっきり外で遊んでもらおうという活動をしている団体のものです。

神奈川リフレッシュプログラムに対するサポートのお願いチラシです(上から2段目)。

それからネパール大地震の支援活動をしている団体のチラシです。

WEショップは物の販売だけではなく、お店に来られたお客さんに対し、こういうチラシを見ていただき、微力ですが情報を発信しています。

こういとこにも存在意義があり、支援を何年も継続していこうと思っています。

今関さんには交流会にも来ていただき、さらにお話を聞く予定で次のお店「山田硝子店」に向かいました。

リンク

WEショップ ←・・・こちらをクリック

地球の木 ←・・・こちらをクリック

フェアトレード ←・・・こちらをクリック

神奈川リフレッシュプログラム ←・・・こちらをクリック

2015年6月26日金曜日

第11回商店街うんちくツアー ~泉湯~

今年で第11回目を迎えた商店街うんちくツアーが6月20日に開催された。

これは本牧町・本郷町のお店を訪ね、店主からこだわりの商品やうんちくを聴くというツアーで、毎回これを楽しみにしている参加者も多い。

今回の集合場所は上台集会所。かつて上台公設市場があった所に建っている中区の施設である。

ツアーの運営委員でもある本牧リボンファンストリートの羽生田さんから今回のツアーの概略説明があった。

いつもならばここで商店会会長の挨拶があるのだが、最初に訪問するところが銭湯ということで、説明のあとすぐに出発した。

「泉湯」の常連客は2時前にはノレンをくぐって脱衣所に来てしまうから急がなければならなかったのだ。

これは本牧町・本郷町のお店を訪ね、店主からこだわりの商品やうんちくを聴くというツアーで、毎回これを楽しみにしている参加者も多い。

今回の集合場所は上台集会所。かつて上台公設市場があった所に建っている中区の施設である。

ツアーの運営委員でもある本牧リボンファンストリートの羽生田さんから今回のツアーの概略説明があった。

いつもならばここで商店会会長の挨拶があるのだが、最初に訪問するところが銭湯ということで、説明のあとすぐに出発した。

「泉湯」の常連客は2時前にはノレンをくぐって脱衣所に来てしまうから急がなければならなかったのだ。

まずは参加者全員で「泉湯」へ向かう。

「泉湯」は北方町の住宅街のなかにある。

店主から、玄関上にあるステンドグラスの説明を聞く。

大正時代から続く銭湯が廃業した時、そこに飾られていたステンドグラスを貰い受け、ここに設置したという。

参加者が「亀のデザインですね」と質問すると、「そうなの、廃業した銭湯の名前は亀の湯だったからね」と店主。

下駄箱

貴重品ボックス

このあと脱衣所に入ってお話を聞く。

私はこの銭湯の2代目です。

親父が東京で所帯を持って、流れ流れてここに行きついたのです。5か所くらい回ってきました。

昔はね、お風呂屋さんというと皆さん、そこが家だと思うでしょうが、そうじゃないんですね。

アパートと同じように2年契約でお風呂を借りて営業していたのです。

そこで儲からなければ、ほかに移っていくのね。

私が生まれたのが麻布、2番目が赤坂、3番目が海岸通り、

5番目、6番目が元町、そして7番目がここで生まれています。

私の兄弟ですよ。

戦後は、ここを売って町田に来ないかという話もありましたが、

昭和24年の正月かな、大雪が降った日に親父が酒を呑みながら、2階から雪景色を見ていて「こんないいところはない」と思って、そのままここで営業を続けています。

(ここで脱衣所から湯船に移動)

皆さんご存知のように、お風呂屋さんというのは衛生をきちっとしていなければなりません。

しかも塩素があまり強いというのもいけません。

営業前にこうして試験管にお湯を入れて検査をしています。

こういう色が出ればいいのです。

そして終了まで同じ状態が続くのが我々の願いです。

それからね、洗い場の下に配管があるのですが、これが20年ぐらいで漏れてきたりして修繕をしなければならないのです。

書き換えたばかりのペンキ絵

現在の建物は昭和23年に建てたもので、その後、昭和44年ごろかな、一度修理をして、それからまた平成元年ころ、配管をし直しました。

とにかく費用がかかるのです。

100万円単位ですからね。

こういうことで廃業していくお風呂屋さんも多いのです。

幸いうちは倅が「あとを継いで続けるよ」といってくれたので、また修理して現在に至っています。

(洗い場から脱衣所に移動)

この床を見てください。昔風の縁甲板です。

この下には3寸角の大引きが2層になっています。

普通は大引きの上に垂木をのせ、その上に縁甲板を張るのですが、ここは大引きの上を2重にしているのです。

平成元年ころ、あちこちで建物の解体が行われましたが、そのときに出たヒノキとケヤキ材を再利用して床下を造ったわけです。

燃料用としてやって来た廃材の中にあった欄間を再利用

あれから25年経っているけど、これほど頑丈なのです。(床の上で飛び跳ねながら)

これが外材だったら、こんなにはもたなかったでしょうね。

改修工事の写真

それから通風が大事です。

縁側の外を見てください。

ブロック塀に穴を開けているのですが、

こんなことをやっているお風呂屋さんなんてないでしょうね。

これは風通しを良くするためなんです。

外から見えちゃうんで男湯だけですけどね。

質問

男湯と女湯の位置は、どこでも同じなんですか。

回答

いや、それは銭湯によって違います。

中には1週間おきに男女を入れ替えるとこもあります。

質問

お歳はいくつですか。

回答

昭和8年生まれで82歳です。

質問

今いちばん苦労しているのはなんですか。

回答

ガス代が値上がりしていることですね。

厳しいです。

昭和29年に横浜市が発行した「入浴者の心得」

燃料用の廃材に含まれていた柱を再利用

「おかみさ~ん、時間ですよ~」なんていう銭湯のTVドラマがあったけど、今回の訪問でもそろそろ常連さんが入浴に来る時間となり、次のお店へ移動することに。

つづく

posted by よんなん

登録:

コメント (Atom)